In che modo l’attività vulcanica raffredda la Terra?

Queste enormi “pentole di fuoco” emettono milioni di particelle di anidride solforosa che viene sparata a oltre 20-30 km nell’atmosfera (stratosfera) dove forma altre particelle (acido solforico) che possono avere un impatto sul clima globale. Queste particelle o aerosol, infatti, sono in grado di riflettere le radiazioni solari, come uno specchio enorme, diminuendo il budget energetico ricevuto dalla Terra e provocando un raffreddamento globale. Nella regione europea, dove abbiamo più informazioni sul clima del passato, si è assistito più volte ad anni senza estati, probabilmente causati dalla copertura dei cieli da parte delle particelle emesse dai vulcani. Le eruzioni di queste imponenti montagne infuocate sono quindi in grado di oscurare il Sole, bloccando la ricezione dei raggi solari in arrivo sulla superficie terrestre.

Il progetto finanziato da Bill Gates

È dunque questo il progetto di Bill Gates? Ricreare un’eruzione vulcanica? Oppure installare un enorme specchio nei nostri cieli in grado di oscurare il Sole e contrastare il riscaldamento climatico? Nonostante ci sia una parziale verità, la realtà è ben diversa, ed è necessario fare un po’ di chiarezza e contestualizzare la vicenda. Il filantropo e magnate degli affari americano ha infatti finanziato il progetto SCoPEX del gruppo Keutsch di Harvard, che ha l’obiettivo di migliorare l’affidabilità dei modelli computerizzati della geoingegneria solare fornendo risultati sperimentali fondamentali per rispondere a certe domande scientifiche.

In altre parole, SCoPEX è un esperimento scientifico che vuole raccogliere dati sul comportamento degli aerosol nell’atmosfera per poi alimentare modelli climatici che possono fornirci un quadro più completo e preciso sulle nostre potenziali soluzioni al riscaldamento climatico. Recentemente, il progetto ha attirato l’attenzione di molti osservatori e di fuorvianti testate giornalistiche in seguito alla proposta di un programma di ricerca da parte dell’Accademia Nazionale di Scienze degli Stati Uniti. A causa del continuo aumento di emissioni dei gas serra e le difficoltà di molti Paesi a raggiungere i target stipulati nell’Accordo di Parigi, l’ente governativo americano ha semplicemente proposto delle possibili ricerche per esaminare questo concetto, incluso i suoi potenziali danni, ma non ha dichiarato il proprio sostegno alle strategie dell’ingegneria solare.

In che cosa consiste il progetto SCoPEX?

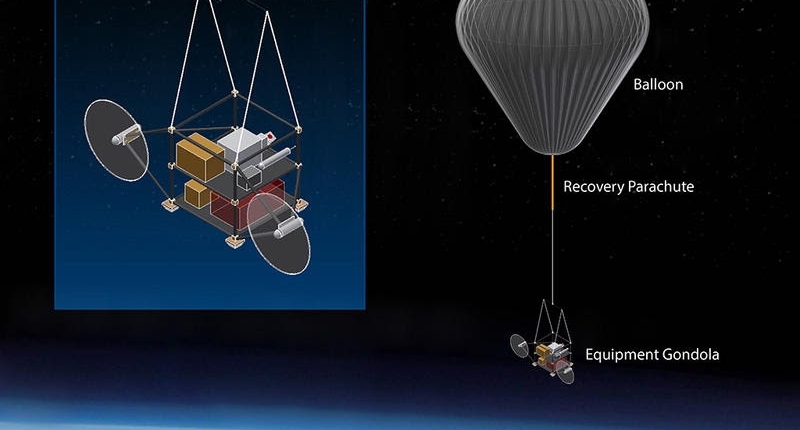

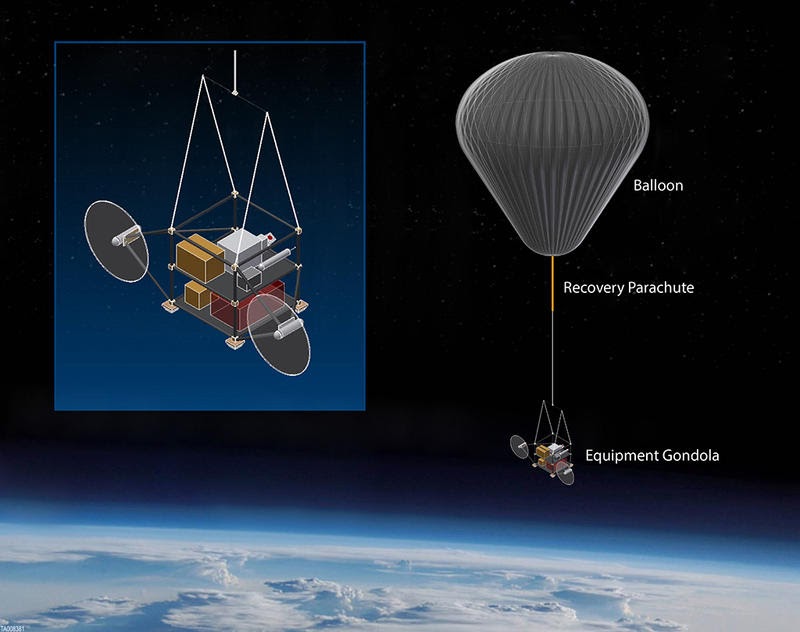

È dunque assodato che il progetto finanziato dal co-fondatore di Microsoft non è un test di geoingegneria solare, ma un esperimento scientifico con oltre 40 anni di lavoro alle spalle, legato ai nomi di virtuosi scienziati come Frank Keutsch e David Keith. Il cuore dell’esperimento è un pallone aerostatico con alla base un kit di strumenti che verrà rilasciato nella stratosfera dove libererà una piccola quantità di materiale (carbonato di calcio e solfati) per creare un volume d’aria omogeneo di circa un chilometro di lunghezza e 100 metri di diametro. Lo stesso kit di strumenti misurerà i cambiamenti all’interno della massa d’aria perturbata tra cui cambiamenti nella densità degli aerosol, nella chimica dell’atmosfera e nella deviazione dei raggi solari.

Il contesto del progetto SCoPEX

Il progetto finanziato da Bill Gates fa parte delle tecniche della geoingegneria solare, una delle due categorie in cui viene convenzionalmente divisa la geoingegneria (l’altra è la geoingegneria climatica), che prevede il rilascio di sostanze in grado di respingere le radiazioni solari in arrivo e altre capaci di aumentare la quantità di radiazioni in uscita emesse dalla Terra contribuendo all’abbassamento delle temperature. Sebbene recentemente il settore abbia ricevuto un crescente interesse, esacerbato dalla diffusione in rete di fake news, la comunità scientifica, ovviamente con le dovute eccezioni, è fermamente contraria all’utilizzo di queste strategie come principale strumento per risolvere la crisi climatica. I modelli climatici mostrano sistematicamente che la geoingegneria solare può avere dei risultati positivi solo se usata con moderazione e in combinazione con un significativo taglio delle emissioni di CO2. Dunque, ritenere che progetti di questo tipo possano di per sè avere un impatto rilevante sulla crisi climatica è assolutamente fuorviante ed erroneo.

Come affermato da Rhea Suh, presidente del Consiglio di Difesa delle Risorse Naturali degli Stati Uniti, «la ricerca nella geoingegneria è prudente ma non può sostituire i tagli delle emissioni del carbone». A questo, la commissione del Consiglio di Ricerca Nazionale, ha aggiunto che sarebbe «irrazionale e irresponsabile» iniettare aerosol nell’atmosfera senza perseguire la mitigazione delle emissioni o il sequestro della CO2. A differenza di quest’ultimi, la geoingegneria solare non richiede una tecnologia all’avanguardia, ma presenta degli effetti sul clima e sull’ambiente ancora poco indagati. In particolare, i materiali prescelti sarebbero i solfati, il cui effetto è stato maggiormente studiato perché presenti naturalmente nell’atmosfera, e il carbonato di calcio, una polvere minerale che troviamo tutti i giorni nel sale da cucina o sui nostri rubinetti, che presenta delle proprietà ideali, ovvero riflette molta più luce solare di quanta ne assorbe, a differenza dei solfati, ma non esiste naturalmente nei nostri cieli, dunque l’effettiva reattività di questa sostanza nella stratosfera è praticamente sconosciuta.

Inoltre, entrambi i materiali reagiscono in maniera diversa con l’ozono, un gas serra fondamentale per l’assorbimento dei raggi UV. Sebbene ci siano significative incertezze sugli effetti dei materiali rilasciati, è importante sottolineare che stiamo parlando di quantità minime (2 kg di carbonato di calcio) paragonate al rilascio quotidiano di altri materiali nella stratosfera da parte di velivoli, razzi o palloni aerostatici. Per quanto riguarda i solfati, la quantità rilasciata sarebbe inferiore a quella emessa in un minuto da un tipico velivolo commerciale.

Pro e contro

Le strategie della geoingegneria solare sono ancora un argomento controverso e in fase di valutazione da molte istituzioni, tra cui l’Unione Europea. In teoria, i modelli climatici mostrano che le strategie di deviazione dei raggi solari avrebbero benefici a livello globale riducendo alcuni impatti climatici come le temperature estreme, la scarsità idrica e l’intensità delle tempeste tropicali. Secondo AMEG, il dispiegamento di tecnologie della geoingegneria solare sarebbe essenziale per “righiacciare” le calotte artiche e impedire un collasso totale del sistema. Tuttavia, l’alterazione dei raggi solari nasconderebbe temporaneamente l’effetto dei gas serra riducendo le temperature per qualche anno, come nel caso dei vulcani. C’è chi invece afferma che la geoingegneria sarebbe inutile (oltre che rischiosa), perché deviare i raggi solari in arrivo dall’esterno non avrebbe alcun impatto di mitigazione dell’effetto serra, che invece produce un riscaldamento dall’interno. In ogni caso, le strategie di deviazione dei raggi solari avranno delle ramificazioni legali, etiche, sociali, politiche ed economiche. Ci sono enormi incertezze sugli impatti locali, in particolare per quanto riguarda l’alterazione del regime delle precipitazioni con il conseguente peggioramento della qualità dell’aria in alcune regioni tropicali (come il Sahel Africano), che potrebbe formare condizioni ambientali favorevoli alla diffusione della malaria, portando quindi rischi maggiori nelle aree più vulnerabili della Terra. Inoltre, la minor quantità di energia solare ricevuta dalle piante potrebbe avere effetti imprevedibili sui raccolti ed essere la causa di nuove tensioni geopolitiche. Sebbene deviare i raggi solari in arrivo diminuirebbe la temperatura delle superficie oceanica così come l’innalzamento del livello dei mari, tale strategia non contrasterebbe in alcun modo l’acidificazione degli oceani, causata dall’eccesso di anidride carbonica presente nell’atmosfera, con effetti devastanti per qualsiasi forma di vita organica marina. Infine, gli esperti avvisano che in assenza di una riduzione della CO2, potremmo sviluppare una crescente dipendenza dalle attività di geoingegneria solare che dovranno essere sostenute ad infinitum in scale sempre maggiori, allo stesso tempo rallentando la ricerca nelle tecnologie “green”, come l’eolico e il solare, e disincentivando l’adattamento dei nostri stili di vita alla crisi climatica.

Quando verrà realizzato il progetto SCoPEX?

La risposta alla domanda resta ancora ignota. Persino la proposta di effettuare una prova di lancio (senza il rilascio di alcun materiale) in Svezia a giugno 2021 è stata sospesa a causa della mancanza di un coinvolgimento sociale equo, particolarmente in seguito alle pressioni dei leader del gruppo indigeno Saami che hanno scritto una lettera convincente all’Agenzia Spaziale Svedese affermando che tali esperimenti sono «completamente contro ciò di cui abbiamo bisogno adesso – diventare una società a zero emissioni di carbonio in armonia con la natura». Dopo questa battuta d’arresto, il progetto SCoPEX sembra aver perso l’interesse da parte della comunità scientifica nonostante i ricercatori di Harvard guidati da David Keith continuino a insistere sulla necessità della raccolta di dati scientifici per avere maggiore consapolezza sull’effettiva possibilità di dispiegare le strategie della geoingegneria solare.

Lo scorso giugno, l’amministrazione Biden ha promosso un programma di ricerca in un report che, come già accennato, non sostiene l’avvio di alcun tipo di progetto ingegneristico ma sottolinea la giusta logica per un’agenda di ricerca coesiva sull’argomento per «consentirci di prendere decisioni più informate sui potenziali rischi e benefici della geoingegneria solare come componente della politica climatica». È comprensibile che le incertezze legate ai rischi di questi progetti – chiamate “known unkowns” dalla Casa Bianca – così come la loro inefficacia contro la decarbonizzazione siano i principali ostacoli allo sviluppo di queste tecnologie.

Giorgio si è laureato in Chinese Studies (Unibg e Unimc) e si sta laureando in Environmental Humanities all’Università Ca’ Foscari. È insegnante di italiano in una scuola privata di Pechino. Credendo fermamente nell’importanza della giustizia ambientale, ha deciso di unirsi al gruppo di Atmosphera Lab.